Im Sommer sind die Tage so heiß, die Nächte so kurz, die Feste so lang. Menschen wie ich, die sogar auf einer guten Party noch Fomo leiden, sie könnten eine Bessere verpassen, finden nie den Absprung, kommen erst nach Sonnenaufgang heim, um dann in klebrigen Laken keinen Schlaf und erst recht kein Einsehen zu finden.

Nach dem Abendessen in einem American Diner in Köln Marsdorf kraxeln Lasse und ich durch Gebüsch und Straßenbahntunnel – riskieren wenn nicht unser Leben so doch immerhin den Status rechtschaffener Spaziergänger – auf der Suche nach einem möglichen Rave, dessen entfernte Klänge wir im Wald zu hören glauben. Dort hinten irgendwo läuft sie, die bessere Party: Die, auf die wir nicht eingeladen sind.

Wir müssen im schmalen Streifen zwischen Gestrüpp und Gleisen stehen bleiben, weil eine Straßenbahn vorbeifährt. Lasse erzählt. Gestern ein Typ auf der Zülpicher Straße, der ihn gefragt habe, ob er Tiefkühlpizza möge. Lasse zögerlich: „Ja, schon“. Der Typ dann: „Ich habe Tiefkühlpizza zu Hause“ – Ob der ihn nur verarschen oder abschleppen wollte? Ich schmeiße ein paar Kaugummis nach, kaue mittlerweile kieferkreisend auf einer halben Packung herum, tupfe mir mit einem Taschentuch Schweiß von der Stirn und sehe eher aus, wie einer, der gerade vom Rave kommt, als einer, der noch danach sucht. Doch der Wind steht schlecht. Irgendwann hören wir nur noch die Autobahn.

Bei einer Rast im Edeka kaufe ich an der Fisch-Theke aus einem spontanen Impuls heraus zwei Austern. Ich kann die Muscheln weder öffnen, noch will ich sie essen. Wofür ich die dann jetzt brauche, hakt Lasse nach.

„Ich habe noch nie Austern gekauft! Das ist ein Problem“, sage ich, „Und die machen sich doch gut im Auto. Die Tennis-Bälle liegen da ja auch nur für den Style. Und casually Austern im Handschuhfach haben… So als Nuance. Das ist doch was, oder?“

„Viel Spaß damit“, wünscht Lasse, der wenig überzeugt wirkt. Später fahren wir noch zum Scheuen Reh und tanzen in den Morgen hinein. Vor der Tür bittet mich ein Typ um Drehzeug. Ich gebe es ihm und frage, ob er Austern möge.

„Ja, schon“, antwortet er.

„Ich habe Austern im Auto“, sage ich und lasse dabei die Augenbrauen verführerisch hüpfen.

„Super“, sagt der Typ, steckt sich die fertig gedrehte Zigarette an und geht, „Damit kannst du dich nach der Party ja im Auto allein vergnügen“.

Lasse zieht es irgendwann nach Hause, ich vergnüge mich noch allein. Immerhin ist klar: Der Tiefkühl-Pizza-Mann wollte ihn abschleppen.

Einige schlaflose Nächte später hängen wir mit der Clique in unserer Stammkneipe ab. Das Gespräch kommt auf die Austern: Sie liegen noch immer im Handschuhfach. Der Wagen riecht schon streng. Patrik, der etwas angetrunken ist, schlägt mit der Faust gegen die Heizung: Er habe ein Austernmesser dabei. Wir glauben ihm nicht, bis er es aus der Innentasche seiner abgetragenen Barbour-Jacke fischt und vor uns auf den Tisch legt.

„Als ob“

„Ich habe immer ein Austernmesser dabei.“

Nun ist der Lyriker Patrik Peyn, was den Lebensstandard betrifft, so ziemlich der genügsamste Mensch, den ich kenne. Eine fast dostojewskische Erscheinung: Ein hagerer, dreißigjähriger Kunststudent mit markantem Gesicht und schulterlangen, glatten Haaren, der Nachtschichten in einer Geflüchteten-Unterkunft arbeitet und ansonsten seine kleine Kammer im vierten Stock eines Großstadthauses oft tagelang nicht verlässt, dort nur von Filterkaffee und Splatter-Filmen lebt, bis in die Morgenstunden hinein Gedichte schreibt, gelegentlich, auf dem zerschlissenen, grau-braunen Stoffsofa liegend in Büchern von Barbara Köhler blättert und faute de mieux gedrehte Zigaretten aus bröseligem Tabak raucht. Umso erstaunlicher ist, dass dieser bescheidene, oft schweigsame Cineast, der jeden Luxus scheut, der überhaupt nur selten etwas zu begehren scheint – ja, bis vor einem Jahr besaß er nicht einmal ein Smartphone – dass nun dieser Dichter-Typus sich als ausgemachter Austern-Liebhaber entpuppt, ist umso erstaunlicher.

Während wir so vor der Kneipe beim Auto stehen, versuchen wir kollektiv, ihm die Sache auszureden: Die Austern lägen schon zu lange ungekühlt im Handschuhfach, die letzten Tage sei es über 30 Grad gewesen – völliger Wahnsinn, die noch zu essen. Doch Patrik lässt sich nicht beirren: Hunderte Male schon habe er Austern gegessen, von denen andere meinten, sie wären schlecht. Austern, die schon halb geöffnet waren und schrecklich gestunken hätten. Immer habe er sie genossen, nie habe er danach Probleme bekommen. In drei Pandemie-Jahren wäre er nicht einmal an Corona erkrankt. Was könnten ihm da ein paar Austern anhaben?!

Ich kann Patrik gut verstehen. Lange Zeit bewegte mich eine ähnliche Leidenschaft für Eier und ich verspeiste das gallertartige Menstruationsprodukt des Hühner-Vogels zu jeder Gelegenheit, auch wenn es schon Wochen über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus war oder von peruanischen Straßenhändlerinnen verkauft wurde, bei denen es gar keine Mindesthaltbarkeitsdaten gab. Selbst als mir einmal beim Aufschlagen ein verwestes, von schwarzem Schleim ummanteltes, totes Küken entgegen fiel, sorgte ich mich nicht, diese Eier fragwürdiger Provenienz könnten mir einmal schlecht bekommen. Wie Patrik hielt auch ich mich für unbesiegbar, bis ich dann eines Tages an Typhus erkrankt in einem Hostel am Rande der bolivianischen Salzwüste lag, bei gleichzeitigem Durchfall und Erbrechen keinen einzigen Schluck Wasser mehr einbehalten konnte und schließlich am Tropf rehydriert werden musste.

Obwohl also absehbar ist, dass es für Patrik früher oder später, vermutlich aber heute Nacht schon, übel enden wird, wollen wir irgendwann einfach sehen, wie er ernsthaft diese Austern isst. Geübt öffnet er die Schalen mit dem Messer, riecht einmal daran, rümpft zwar die Nase, aber schlürft den milchigen Sud aus, ohne dabei eine Miene zu verziehen.

„Und? Schmeckt‘s?“

„Die besten Austern meines Lebens“, sagt Patrik und grinst, „Außerdem macht das nüchtern. In sechs Stunden fängt meine Frühschicht an.“

Wir begeben uns zurück in die Kneipe und die Nacht geht weiter, wie Nächte im Sternhagel so gehen. Wir spielen Billard, kickern, kommen mit Leuten ins Gespräch, reden über offene Beziehungen und rauchen zu viele Zigaretten. Ein Stück die Straße runter, am Bauwagenplatz läuft noch eine Party, auf der wir tanzen, bis es hell wird. Patrik wirkt trotz der Austern topfit. Wenn sie ihn irgendwie beeinflussen, dann höchstens als das Aphrodisiakum, auf das schon Casanova geschworen hat. Den Rausschmeißer-Jazz tanzen Patrik und ich eng umschlungen. Völlig zurecht fürchtete also der Typ im scheuen Reh die erotische Wirkung der Muscheln.

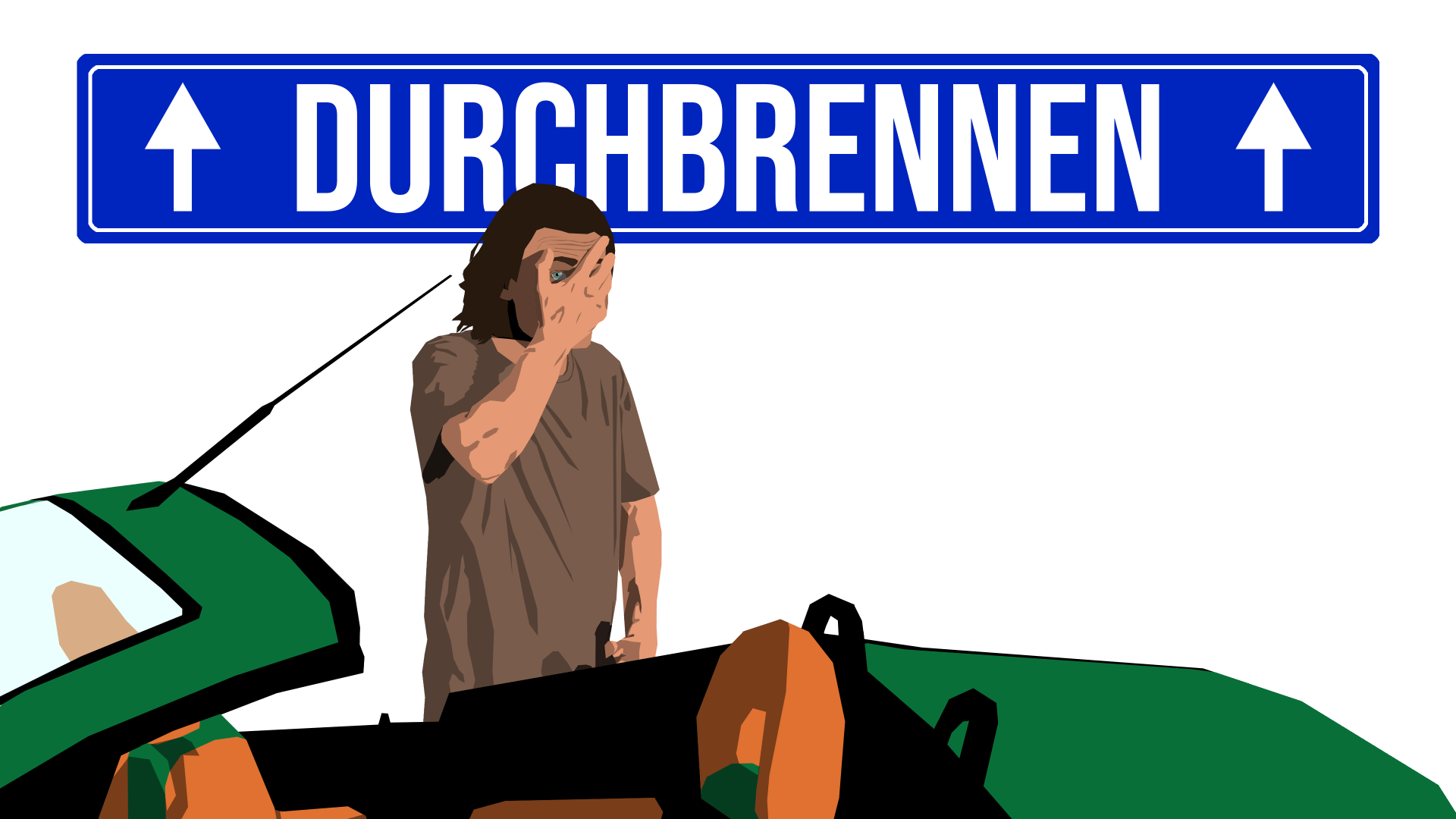

Um 06:00 Uhr fahren wir, zu viert in den Zweisitzer mit Reservebank gequetscht, zu McDonalds, bestellen Kaffee, Rührei und Croissants und malen uns aus, wie es wäre, jetzt einfach auf alles zu scheißen, Arbeit und Termine zu schwänzen, nicht nach Hause, sondern weitermachen, fortfahren, nach Frankreich, ohne Gepäck, ohne Abschied, irgendwohin auf’s Land, auf keinen Fall zur Ruhe kommen, überspannte Diskussionen führen, einfach Durchbrennen halt.

Ich fange an, die Idee ernst zu meinen, habe für solche Fälle sogar eine Zahnbürste, Duschzeug und zwei frische Unterhosen im Kofferraum: Die könnten wir uns ja zu viert teilen. Doch Patrik muss gleich zur Arbeit, Peter hat auch später noch Dienst, will vor allem aber seine heimkehrende Freundin nicht verpassen, Lasse ist hin- und hergerissen, entscheidet sich schließlich aber dagegen.

Nach dem Frühstück passiert dann, was absehbar war: Patrik wird plötzlich schlecht. So sehr, dass er sich kaum auf den Beinen halten kann. Vermutlich eine Salmonellen-Vergiftung. Wir verabschieden die anderen, ich fahre ihn zu mir in die Wohnung, die am nächsten liegt, halte seine schönen, langen Dichter-Haare, während er kotzt. Sein Handy-Akku ist leer, ich habe kein passendes Kabel, er muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Patrik besorgt das gar nicht. Mich stresst es umso mehr und ich versuche, einen gemeinsamen Freund und Kollegen von ihm zu erreichen, ob der ihn irgendwie krankmelden könne. Doch Paul schläft noch.

„Scheiß drauf“, sagt Patrik, „Ich bin halt krank.“

„Aber du musst doch irgendwie Bescheid geben.“

„Geht halt nicht“, krächzt er und erbricht einen Schwall, mittlerweile nur noch Magensaft, „Only Lovers left alive!“

„War’s das denn wert? Die Austern… waren die wirklich so gut?“

„Ja…“, er ringt um Luft, „Wenn’s nicht anders geht, würde ich… würde ich dafür meinen Job verlieren. Die besten…“ – er würgt – „Die fucking besten Austern meines Lebens.“

„Ich glaub’s dir.“

„Erzähl mir was…“, sagt er und greift meine Schulter, „Irgendwas… Ich wäre mit dir nach Frankreich gefahren, das weißt du, oder? Lass uns… lass uns jetzt noch nach Frankreich fahren…“

„Und Austern essen?“

„Nein, frische Austern sind nicht real. Sind für Snobs. Nur echte Austern sind für Lover! Only Lovers…“

„Okay…“

„Only Lovers left alive!“

„Wohin wären wir denn gefahren?“

„In die Ardennen. Erzähl… oder nein, schreib doch, wie wir zusammen in ein französisches Kaff fahren… Paul meinte, deine Kolumnen wären eh ausgedacht. Spinn dir halt was zusammen!“

An einem Überschuss schwarzer Galle leidend und wohl nur durch Aderlass zu retten, ist Patrik wirklich eine dostojewskische Erscheinung: So eine Art linksgrüner Öko-Raskolnikow, der sich auf die fixe Idee einschießt, als Napoleon der Foodsharer die Gesellschaft voranbringen zu müssen, indem er sich wagemutig über Mindesthaltbarkeitsdaten hinwegsetzt; eine polarisierende Leitfigur, deren moralischer Konflikt über den Bruch gesetzlicher Lebensmittel-Auflagen – psychosomatisch wie jeder moralische Konflikt bei Dostojewski – am Ende körperlich niederschlägt, in Schwindsucht und Fieber.

„Während ich mich erhole, schreibst du Kolumne!“

„Okay“, sage ich, nehme Stift und Papier zur Hand und spule die Nacht ein wenig zurück. Patrik hat also keine Austern gegessen. Oder er hat sie gegessen aber widersinnigerweise gut vertragen. Wir stehen übernächtigt im McDonalds und er ruft: „Ich muss in einer Stunde auf der Arbeit sein, mein Handy ist leer, aber fuck it! Only Lovers left alive! Ich tauche einfach nicht auf. Lass uns nach Frankreich fahren!“

Wir kommen also gerade von einer Party, haben nur eine Zahnbürste und kein Gepäck, doch es ist Sommer und die Nächte sind so kurz, dass es sticht, sie enden zu lassen, und wir tun es einfach nicht – „Dann verliere ich halt meinen Job! Na und?“ – gehen nicht zur Arbeit, nicht nach Hause, nicht schlafen, sondern bestellen zwei große Kaffee für unterwegs und fahren ohne Plan und Bargeld nach Frankreich.

„Ist das alles?!“, fragt Patrik, als ich ihm den Anfang vorlese, „Wo ist da der Konflikt? Die Klimax?“

„Braucht es doch nicht…“, sage ich, „Man muss ja nicht immer alles künstlich aufbauschen. Das kommt doch unglaubwürdig… Wir machen einfach einen harmlosen Roadtrip durch die Ardennen, gucken uns Festungsanlagen an und so…“

Patrik, der mittlerweile auf meinem Bett liegt, winkt ab, und ich sitze eine Weile stumm bei ihm. Gegen halb Elf ruft endlich Paul zurück.

„Hast du meine Nachrichten bekommen?“, frage ich, „Patrik geht’s nicht so gut, kannst du den mal krankmelden?“

„Ja, hab schon in die Gruppe geschrieben. Was hat er denn?“, Paul unterbricht sich, „Hä, seid ihr in nem Café?

„Ne, wieso?“

„Das klingt so… Warte… Hä? Wo seid ihr? In Frankreich oder was?“

„Hä was? Wie kommst du drauf?“

„Das klang nur gerade so, als ob jemand Französisch gesprochen hätte.“

„Nein, nein, das war nur Patrik“, sage ich, „Der hat gerade gekotzt.“

„Aha.“