Ich habe ein paar Freundinnen, die das Dating-Game so exzessiv gespielt haben, dass man sich gefühlt immer im Minenfeld ihrer geplatzten Liebschaften bewegt. Da erzählt jemand von der neuen Freundin des Mitbewohners und man findet auf seinem Handy Screenshots ihres Tinder-Profils, die einem mal geschickt wurde.

„Genau, das ist sie!“

Oder man ist für ein paar Tage in München, unterhält sich in einer Bar mit einer Frau und muss feststellen, dass man ihre Lebensgeschichte über einen Freund schon mal gehört hat: Es ist die „hübsche Linguistin“ von Bumble, die gerade einen Erbstreit mit ihrem Bruder ausficht.

Aus diesem Grund installiere ich Dating-Apps, wenn überhaupt, nur auf Auslands-Reisen. Mehr in der Absicht, Locals kennenzulernen, als romantische Begegnungen zu suchen. Vielleicht bin ich bei anonym verabredeten Dates auch zu reserviert. Wo im Protokoll trocken abgehandelter Curriculum-Vitae-Gespräche sich dann plötzlich der Funke entfachen soll, habe ich nie begriffen.

Doch Los Angeles im Spätsommer ist eine heiße Stadt. Schweiß glitzert auf nackter Haut, alle Klima-Anlagen laufen auf höchster Stufe, die Atomkraftwerke haben zu wenig Kühlwasser, ganze Straßenzüge werden von Blackouts heimgesucht, Palmen haben die Haltung aufgegeben, hängen entkräftet am Straßenrand wie Mumble-Rapper auf Opiaten und die Menschen sind durstig. Unter der Woche ging auf Tinder nichts. Freitag Nachmittag wollen alle schnell noch ein Date.

Am letzten Abend vor Abflug treffen Aart und ich die Drehbuchautorin Tiffany, die gerade eine Serie für Disney+ schreibt. Tiff und ihre Freundin Jessica verspäten sich, weil sie vorher noch auf einer Harry-Potter-Cosplay-Bourlesque-Show sind. Die Billard-Bar, die wir ausgesucht haben, erscheint ihnen im Kontrast dazu verständlicherweise etwas fad.

„Boys, it’s your last night in L.A.“, heizen sie uns an, „You should check out places!“

Dafür, dass die beiden zu Beginn recht schüchtern wirken, springt Tiff nach einem Bier sehr selbstbewusst auf: Sie werde uns jetzt zu einer Clown-Tabledance-Bar fahren.

„What’s that? People in clown costumes stripping?“

„It’s really fun!“

Die angetrunkene Drehbuchautorin und ihre Freundin, die vierzehn verschiedene Kreditkarten besitzt, rasen mit 110 Meilen über die Stadtautobahn. Aart und ich werden von abrupten Bremsmanövern in die Gurte geworfen. Mit der aufkommenden Reiseübelkeit, wächst Misstrauen in mir. Ein Typ hat mich vor L.A. gewarnt: Auf keinen Fall zu Frauen ins Auto steigen, wenn sie einen zu irgendeiner Party fahren wollten! Vor allem nicht nach East L.A. Was uns dort erwarten würde, wäre nämlich keine Party. Jedenfalls nicht für uns.

„It’s simple, right?“, sagte er, „Same thing they told you as a kid: never get into a strangers car.“

Aber Tiffany und Jessica sind super nett, queer und glossy, haben sich die Augenlider mit Glitzersteinen beklebt, bunt gefärbte Haare und kommen gerade von einer gottverdammten Harry-Potter-Bourlesque, die ich mir ungefähr als das woke Pendant zu einer Cowboymesse in Texas vorstelle. Einem twerkenden Hagrid mit Brüsten zuzujubeln, klingt jedenfalls nicht nach dem Freizeitprogramm krimineller Frauen, die Touristen von Venice Beach nach East L.A. entführen, um ihre Organe zu stehlen. Trotzdem verfolge ich über Google Maps, ob wir uns wirklich auf dem Weg zum angegebenen Ziel befinden. Einmal stieg ich mit einem Freund nachts in Istanbul zu drei älteren, vorgeblichen Studenten in den Wagen, die uns statt zu ihrer WG weit hinaus in ein verlassenes Gewerbegebiet fuhren, wobei einer dauernd mein Bein betouchte. Als wir ihnen dann nicht in das dunkle Baugerippe eines Hochhauses folgen wollten und wegrannten, verfolgten sie uns mit dem Auto, hupten und schrien uns nach, bis wir schließlich eine Bäckerei erreichten, in der man uns versteckte und den kurz nach uns eintreffenden Wagen abwimmelte. Das gab mir zwar Feuer, hat dafür aber zum Glück mit all meinen Online-Dates gemein, dass ich danach allein zu Hause übernachtete und auf eine Wiederholung nicht allzu viel Wert legte.

„You‘re allright?“, fragt Tiff, als sie die Ausfahrt so schnell nimmt, dass wir in den Sitzen zur Seite schleudern.

„Sure“, sagt Aart. Ich lächle etwas verkrampft. Die Gegend, durch die wir nun fahren, wirkt verlassen und irgendwie gruselig. Etwas stimmt hier nicht. Tiff und Jessica scheinen auch irritiert. Erst nach einer Weile fällt uns auf, dass es einfach überall dunkel ist. Keine Leuchtreklamen, keine Laternen. Kompletter Stromausfall. Die Clown-Tabledance-Bar ist geschlossen.

„Okay, guys…“, sagt Tiff, gleich sei es 02:00 Uhr, da hätten die Bars Sperrstunde: „But we could go to a stripclub…“, sagt sie, „Like a legit one.“

„No clowns?“

„No clowns.“

Der Club liegt – wo auch sonst? – in East L.A., was eben doch der beste Ort für Partys mit fremden Frauen von Tinder ist: Tiff und Jessica zahlen sogar unseren Eintritt. Drinnen sitzen wir dann verlegen auf dem Sofa. Der Laden ist so eingerichtet, wie man es aus amerikanischen Romcoms kennt, die aus irgendeinem Grund immer eine Szene im Stripclub brauchen. Im Zentrum ein verspiegelter Laufsteg mit Pole-Stangen. Die Musik ist zu laut für Gespräche und wir beobachten die anderen, wie sie Dollars auf die Bühne werfen. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten versäumt nie, in Bezug auf seine Kodizes zu erstaunen: Dass in einer Stadt wie Los Angeles Ausschank-Verbot um 02:00 Uhr gilt, Stripclubs aber weiterhin geöffnet haben, dass man dort für das Rauchen einer Zigarette vor die Tür muss, während Joints geduldet sind.

Das Publikum ist diverser, als ich es mir vorgestellt habe. Drüben die Frauengruppe bestellt dauernd Lapdances und lässt munter Geld regnen. Manche scheinen nur wegen der Sperrstunde hier zu sein. Insgesamt herrscht keine sexuelle Atmosphäre. Die Stimmung im Raum ist trotzdem seltsam angespannt.

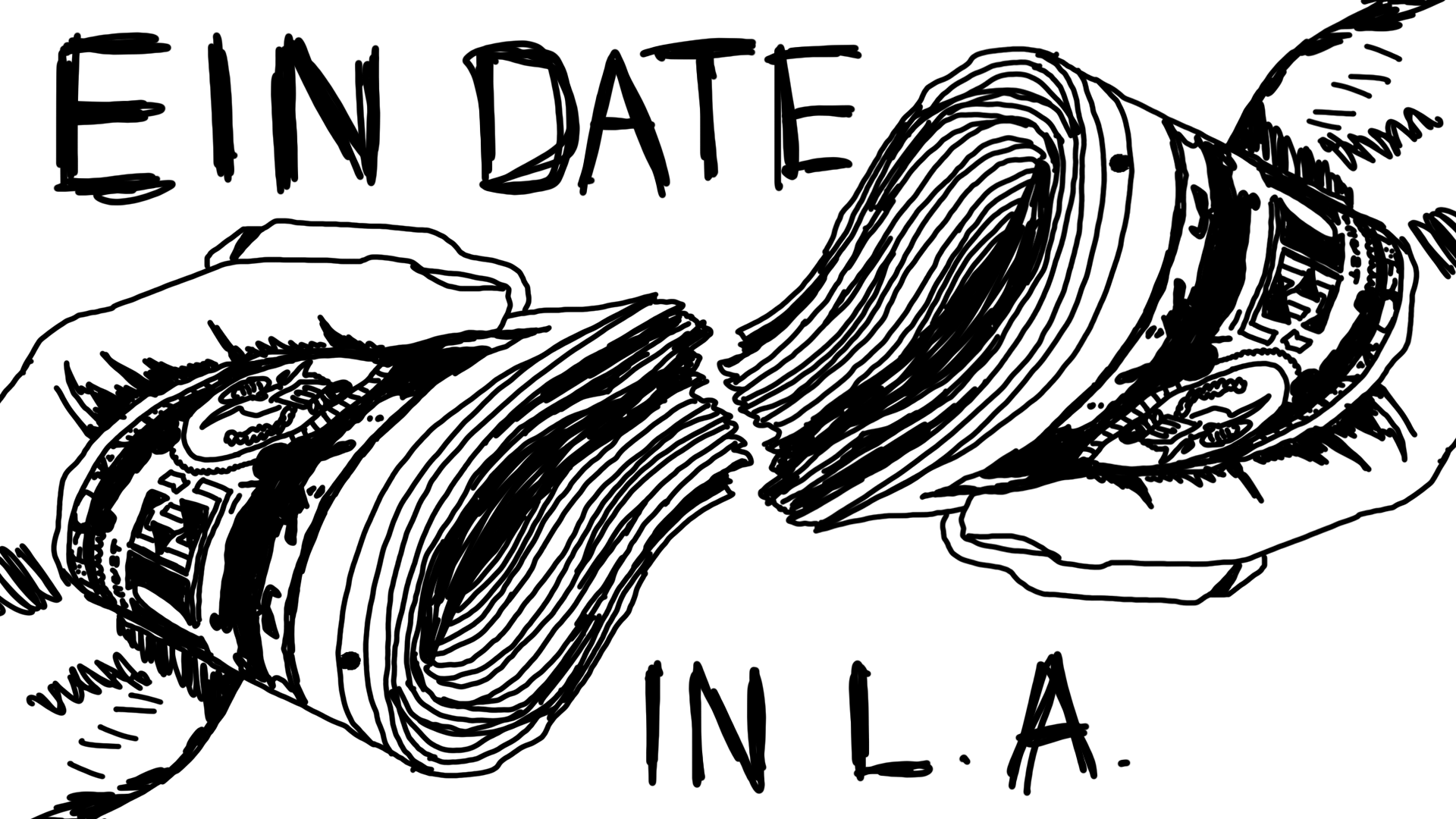

Bislang hatte ich mir ausgemalt, dass man in den Stripclub geht, um sich anturnen zu lassen. Doch darum scheint es nicht zu gehen. Die Leute, die an den Laufsteg herantreten, schauen die Tänzerinnen gar nicht an, schweifen mit dem Blick gleichgültig durch den Raum, während sie Geldbündel runterblättern. Es ist eine Performance, die mir, je häufiger ich sie sehe, mehr und mehr einleuchtet: Man zahlt nicht für die Stripperin auf der Bühne, sondern dafür, selbst auf der Bühne zu stehen. Demonstration von Reichtum durch maximale Gleichgültigkeit dem Geld gegenüber, Demonstration von Macht durch maximale Gleichgültigkeit der Tänzerin gegenüber. Es ist ein abgekarteter Schaukampf, den der Klient immer gewinnt: Er will vor Publikum beweisen, dass er erotisch immun ist. Erregung zu zeigen, würde bedeuten, im Kräftemessen zwischen erotischer und finanzieller Macht zu erliegen. Während Leute in Bordellen also Geld zahlen, um Sex zu kaufen, passiert in Stripclubs im Grunde genau das Gegenteil: Dort bezahlen Leute Geld, um sich von Sex freizukaufen.

Vor diesem Hintergrund leuchtet mir erstmals auch das widersinnig scheinende Junggesellen-Brauchtum ein: In den Stripclub zu gehen, ist im Prinzip das Monogamste, was man tun kann. Ganz vorne am Laufsteg sitzt auch gleich ein stolzes Paar mit einem Champagner-Kübel. Die Frau gibt ihrem Mann lächelnd Hunderterbündel, die er wirft, ohne dabei seinen Blick von ihr zu lösen – pure Romantik. Nur folgerichtig, dass Romcoms, welche stets Ehe propagieren, den Prüfstein für die einzig wahre Liebe so gerne an der Pole-Stange suchen.

„Do you like it?“, fragt Tiff.

„I don’t know, do you?“

„Kind of.“

Da wir nun einmal hier sind, halte ich es auch für opportun, bloß zuzusehen, ohne dafür zu bezahlen. So frage ich Tiffany, ob sie mir den Mindestbestellwert von hundert Dollar vorstrecken kann.

„It’s a lot of money“, sagt sie, „Are you sure?“

„Kind of.“

Sie kauft einer Kellnerin, die mit Moneystacks herumläuft, einen Stapel ab. Jetzt habe ich dieses Geld, muss es loswerden und kann mich nicht dazu aufraffen. Doch Tiff und Jessica wollen es auch nicht statt meiner schmeißen.

Schließlich ruft der Durchsager zur letzten Runde auf. Eine Tänzerin winkt mir zu, ich gehe zur Bühne und werfe das Geld. Es fühlt sich komisch an, irgendwie auch moralisch falsch. Dafür den Akt zu genießen, bin ich offensichtlich nicht monogam genug und ich habe den Eindruck, in einer Clown-Tabledance-Bar gelandet zu sein, in der ich der Clown bin. Immerhin: Als jemand, der viel Geld in Spielhallen verbrannt hat, blättere ich die Scheine mechanisch runter, ebenso rasch wie der Typ, der sie nachher mit dem Besen wieder aufkehrt, in einen Müllsack stopft und mit dem Sticker der Tänzerin versieht.

Als der Laden schließt, steigen die Stripperinnen draußen in einen Shuttlebus, den Kofferraum voller Müllsäcke. Tiff und Jess fahren uns zum Glück nicht noch zu einer WG-Party auf eine dunkle Baustelle im Gewerbegebiet, sondern zu unserem Motel. Wir verabschieden uns herzlich und tauschen noch Kontakte aus.

Erst zwei Monate später, auf einer Pragreise, gehe ich wieder auf ein Online-Date. Wider Erwarten springt plötzlich doch ein Funke. In einer kurzen Amour fou, bei der sie zum Abschied romcom-mäßig fast ein Flugzeug verpasst, erzählt Kveta von ihrer Vergangenheit als Stripperin in Australien.

„Of course it’s about power. You didn’t know that?“, fragt sie und lacht über meine Naivität, „Men are so afraid of female sexual power, they want to beat it with money.“