Karneval ist ein wahrhaft nietzscheanisches Fest. Nicht weil das, was sich zu dieser Zeit in Köln ereignet, jenseits von Gut und Böse liegt, sondern weil unter der verkrusteten Oberfläche wohlgeordneter Bürgerlichkeit plötzlich tief verdrängte Kräfte aufwallen: Die Stadt als erwachender Vulkan, aus dem heraus sich wogende Menschenmassen wie Lava ergießen, um in einem dionysischen Spektakel von Rausch, Sex, Gewalt und Selbst-Entgrenzung aufzuglühen.

Doch nix es ömesöns. Im Nachbeben dieser orgiastischen Eruption erwacht man mit leeren Taschen auf einem Scherbenhaufen. Heiser hustet man fremden Bettgenossen halbherzige Erklärungen für den abrupten Aufbruch zu, taumelt im sauren Bierdunst fahler Wintermorgende durch verwüstete Straßen und versucht, im pochenden Schädel verschwommene Erinnerungsfetzen zu sortieren, die genauso wenig zu einander passen wie die neuen Kostüm-Teile, welche man nun an sich entdeckt: Woher stammt dieser Piratenhut? Wessen Gürtel ist das? 30 verpasste Anrufe von unbekannten Teilnehmern. Habe ich dem strippenden Mönch wirklich meine Telefonnummer auf den Bauch geschrieben?

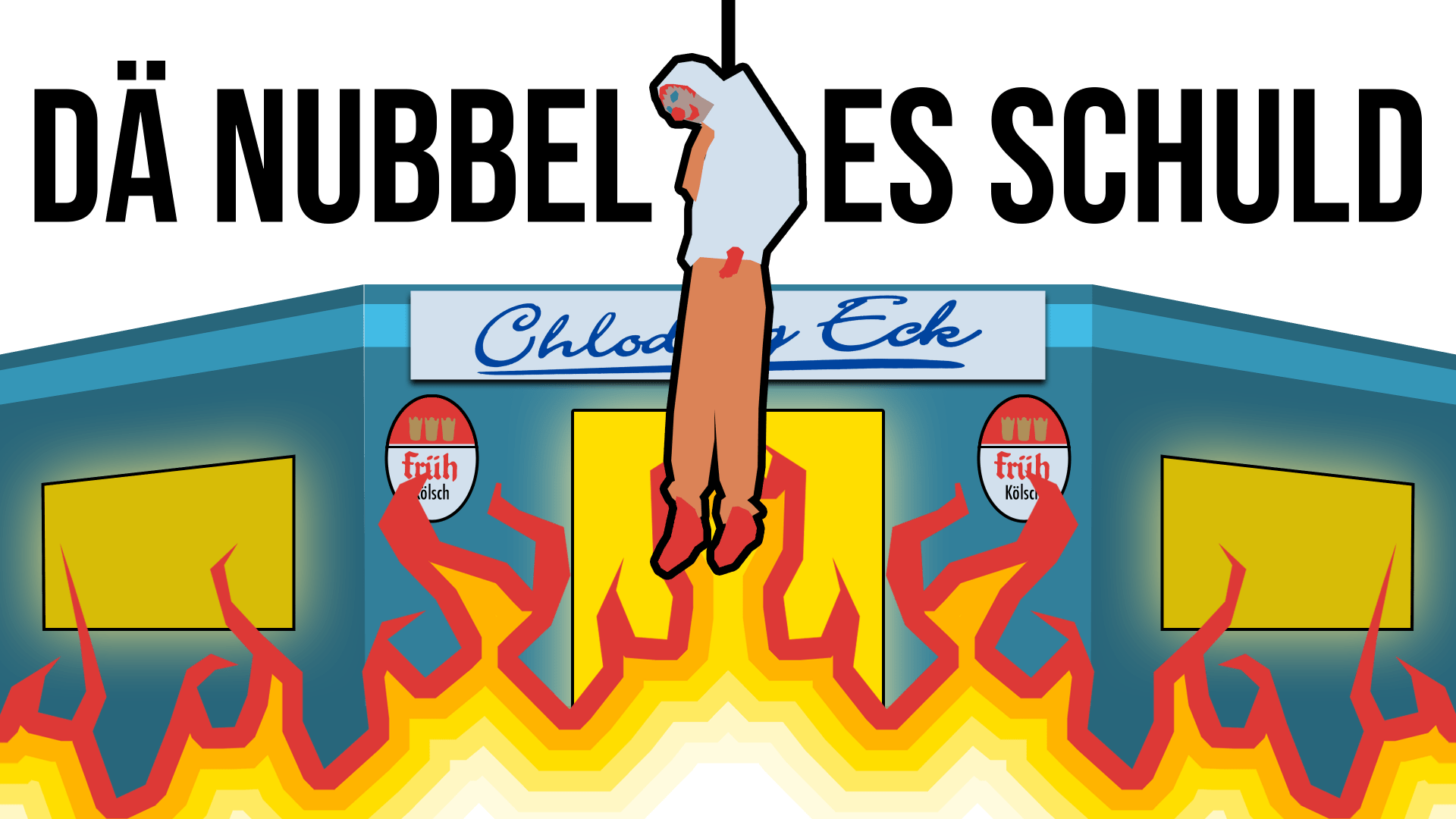

Heute – Veilchendienstag – ist genau der richtige Tag, diese Fragen zu stellen und einmal gründlich Buch zu führen, welcher Ausschweifungen man sich schuldig gemacht hat. Denn der anstehende Ablass-Ritus der Nubbel-Verbrennung verspricht, uns von allem freizusprechen.

Eigentlich habe ich gute Gründe, Karneval gar nicht erst zu feiern. Zur Veranschaulichung hier eine grobe Statistik: 100 Prozent aller schwerwiegenden körperlichen Auseinandersetzungen, in die ich verwickelt war, fanden Karneval statt. Daraus gingen 50 Prozent aller Rechtsstreits hervor, die ich führte. Verrechnet man die, zu meinen Gunsten verordneten und die auf meine Kosten festgesetzten Schmerzensgelder miteinander, erzielte ich dabei ein Gesamt-Minus von 1.100,00 Euro zuzüglich weiterer Gerichts- und Anwaltskosten. Diese Zahlen könnten suggerieren, ich sei irgendein wilder Schläger-Typ. Doch das ist falsch: Als stets um Deeskalation bemühter Schlaks ohne Muskeln, kann ich mit Fug und Recht dem Karneval die Schuld für diese Ausschreitungen geben.

Darüber hinaus mache ich den Karneval noch für 70 Prozent aller mich betreffenden Frühjahrsgrippen und Eifersuchts-Eklats, 60 Prozent der Bruchschäden an Handys, 50 Prozent meiner Erektions-Versagen, 40 Prozent der Hausbesuche durch Polizei, 30 Prozent der SMS, die ich nie hätte abschicken sollen, 20 Prozent der öffentlichen Blamagen und 10 Prozent meiner vergeblichen romantischen Hoffnungen verantwortlich.

Mein Hauptargument gegen den Karneval ist allerdings der beachtliche Fastenrekord von vier Jahren, den ich halte. Genau Aschermittwoch 2019 hörte ich auf, Alkohol zu trinken. Seitdem feierte ich keinen Karneval mehr.

Doch dieses Jahr spricht mein innerer Jeck mir besonders verlockend zu, mich nit esu aanzestelle: Am Eng es et doch eh dä Nubbel schuld. Ich soll ming Aasch hu krige. Et es doch esu: Mer läv nur eimol.

Verführt durch dieses sonore Gelalle, benebelt von dem betörenden Geruch seiner im Kölnisch-Wasser-Dunst nur unzureichend kaschierten Kölschfahne, werde ich schwach und breche mein Karnevals-Fasten. Bevor also gleich der Nubbel brennt, will ich ihm noch schnell meine betrunkensten Momente anlasten.

Ich bin laut krakeelend durch die Straßen gezogen, habe auf einer matschigen Wiese Judo-Übungen gemacht, eine Freundin in den Schlamm geworfen, wild gepinkelt, Oversharing betrieben, fremden Kerlen meine Komplexe ins Ohr gesülzt, vor einer Piratin mit meiner im Grunde fiktiven Band „Illegal Energy“ geprahlt, einen Freund auf den Mund geküsst, in die Stille zwischen zwei Liedern plötzlich wild hinein geschrien, dass es Zeit sei, endlich Energie in diesen Saftladen zu bringen, auf der Schaafenstraße sexuell mit einer Frau getanzt, die doppelt so alt war wie ich, jemanden versehentlich mit meiner Zigarettenspitze verbrannt, in der U-Bahn aus dem Nichts heraus mit einer Münchenerin rumgeknutscht, Getränke über Leute verschüttet, Freunde vor dem Türsteher als besoffen denunziert, mit einer anderen Frau herumgeknutscht, mir ungebührlich viel ausgeben lassen, meine Freundin am Telefon abgewimmelt, in der U-Bahn-Station geraucht, schamlosen Lokalpatriotismus zur Schau getragen, überhaupt viel zu viel geraucht, versaute Textnachrichten versendet, Leute beredet, mich mit der Verwaltung ihres Geldes zu betrauen, bis 04:00 Uhr durchgemacht, obwohl ich am nächsten Morgen arbeiten musste, wirre Sprachnachrichten verschickt, die Formulierung meines Sugardaddys Matthes aufgreifend von „weiblichen Antriebskräften“ gefaselt, jemandem Desinfektionsmittel ins Gesicht gesprüht, mich wegen eines Ubers gestritten und mir natürlich eine Karnevals-Grippe zugezogen.

Doch hier der Twist: Ich habe mein Fastengelübde nämlich nur halb gebrochen. Nur in Bezug auf den Karneval. Alkohol rührte ich tatsächlich nicht an – keinen einzigen Tropfen. Auch schäme ich mich für nichts von dem, was passiert ist. Es war mit Abstand der gesittetste Fastelovend, den ich je verlebt habe, und insgesamt eine wundervolle Erfahrung. Nüchtern fühlte ich mich gerade betrunken genug, um wieder Spaß daran zu haben.

Nun: Ich habe dem Nubbel also gar nichts vorzuwerfen. Dennoch will ich ihn brennen sehen. Einfach, weil es ein dionysisches Schauspiel ist, in dem sich die verräthselt-archaischen Trieb-Energien des kölschen Veitstanzes im gleichzeitigen Bewusstsein von Schönheit und Tragik bildhaft entladen. Darauf einmal noch: Kölle Alaaf, ihr Jecken – lasst es krachen!