„Sie sind eben ein Leptosom“, diagnostizierte einmal eine Ärztin, von der ich den Grund meiner häufigen Unterzuckerung erfahren wollte, „Ein Schlaks ohne Muskeln“.

Das nützte mir gesundheitlich nicht viel, doch half immerhin dabei, mich im Identitäts-Chaos unserer Zeit zu verorten. Nachdem ich mich phasenweise als Rapper, Ingenieur und Philosoph ausprobiert hatte, aber nichts davon so wirklich geworden war, konstatierte ich Ende Mai 2016: Ich war ein pickliger Leptosom mit Vokuhila.

Ich trank zu viel und las Bukowski, war also voller kruder Phantasien. In meinem Tagebuch schrieb ich wirres Zeug über den Sündenfall und Aphorismen wie: Metaphysik heißt, die Welt zu lesen wie eine Botschaft, die man sich selbst hinterlassen hat. Jedenfalls war ich 22 Jahre alt und überzeugt davon, es könne nur bergab gehen.

Nun wollte ich alles umkrempeln, indem ich einen journalistischen Selbstversuch mit dem Titel „Leben ohne Mercedes“ schrieb. Meine Inventur lautete: Ich hatte noch ein Leben, einen Kontostand von -106,40 Euro und keinen Mercedes. Das Konzept schien folgerichtig: Ich würde meine WG auf der Stelle verlassen und erst zurückkehren, wenn ich Besitzer eines Mercedes war. Noch fehlte dem Plan Feinschliff, doch ich wollte meinen Eifer für die Sache nicht durch Vernunft verwässern.

Ich setzte alle Hoffnung auf die Merkur Spiel AG in Espelkamp, die mir nach persönlicher Rechtsauffassung ungefähr eine gebrauchte C-Klasse in gutem Zustand schuldete. Vom letzten Geld des Toleranzkredites kaufte ich Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit und ließ sie als Geschenk verpacken. Ich lieh das Auto meiner Mutter, die noch 80 Euro dazu gab, weil sie eine liebende Mutter war.

Es war schon Nacht, ich raste über eine leere Autobahn und hatte das Gefühl, auf dem Wege der Besserung zu sein. Den Essay „Absumptio Matris“, dessen These war, dass die symbolische Vernichtung der eigenen Mutter eine notwendige Voraussetzung für das Leben in der Kunst sei, hatte ich abgebrochen und das schien schon mal wie ein Schritt in die richtige Richtung. Außerdem erinnerte ich mich daran, dass mir ein Philosophiestudent aus Hamburg kurz vor meinem Abitur einmal ein Paket mit einem Playboy-Kopfkissen geschickt hatte, in dessen Futter zwei rohe Rinderherzen eingenäht waren. Das machte mir Mut: Falls es anders nicht klappen sollte, würde mich der Empfang eines solchen Pakets vielleicht auch ohne die Vernichtung meiner Mutter zur Kunst berechtigen.

Ich machte einen Zwischenstopp bei einem Freund in Bochum und vertrank mit ihm 30 Euro in einer Billardhalle im Bermuda-Dreieck. Am nächsten Tag fuhr ich verkatert in Espelkamp bei der Firmenzentrale der Gauselmann Gruppe vor. Die Rezeptionistin schien äußerst unglücklich über meine Erscheinung: Ein unangekündigter Fremder in Anzug, mit rosafarbener Krawatte, Vokuhila und blond gefärbten Strähnen, der behauptete, Autor zu sein, und verlangte Gauselmann persönlich zu sprechen. In der Hand ein Geschenk, dessen Inhalt in diesem Kontext bedrohlich erscheinen musste. Mein Look empfahl mich ungefähr so sehr wie Comic-Sans in einem Bewerbungsschreiben an den Suhrkamp-Verlag.

Ich solle mich doch kurz im Foyer niederlassen, sie müsse telefonieren. Meine Hoffnungen schwanden. Aber konnte ich ihr das Misstrauen verübeln? Ich hatte die Absicht, in Gauselmanns Büro damit zu drohen, mir einen Finger mit dem Teppichmesser abzuschneiden, sollte er mir keinen Mercedes bezahlen. Bei Bukowski hatte dieser Trick funktioniert. Aber jetzt, in diesem klimatisierten Foyer, fühlte ich mich vom guten alten Hank belogen. Überhaupt von der gesamten Literatur. Die Frau kam zurück und erklärte, Gauselmann sei verhindert, aber der Pressesprecher stünde zur Verfügung.

Es war eine große Enttäuschung. Ein geleckter Kerl namens Mario Hoffmeister, der nicht nur Advokat eines gigantischen Glücksspiel-Konzerns, sondern auch CDU-Politiker war – feuchter Traum für Lobbyisten -, frühstückte mich mit einem Kaffee und dem Versprechen ab, Herrn Gauselmann mein Geschenk zu überreichen. Er werde sich zwecks Terminvereinbarung noch einmal per E-Mail melden.

Ich heizte über Landstraßen zurück und war mir nicht mehr so sicher, ob ich mich wirklich auf dem Wege der Besserung befand. In Münster vertrank ich meine letzten 10 Euro im Café Extrablatt und übernachtete danach bei einer Bekannten meiner Mutter. Am nächsten morgen lief ich unterzuckert durch die Stadt, dachte an meine Freundin, die mir kürzlich eine Selbsthilfegruppe organisiert hatte, und staunte über ihre Geduld mit meinen Allüren. Plötzlich hielt ich es für eine gute Idee, ihr zum Ausgleich eine offene Beziehung vorzuschlagen.

Vor einer Kirche, von der ich nicht wusste, ob das nun das Münster von Münster war oder was, kehrte ich um. Hier würde mir niemand einen Mercedes schenken. Dazu, wenigstens jemandem den Stern von der Motorhaube zu brechen, fühlte ich mich zu schlaff.

Zwei Tage nachdem ich mit hochfliegenden Ankündigungen die Stadt verlassen hatte, fuhr ich also mit dem Zug wieder ein. Es war schon dunkel, als ich in Bonn ankam, ich zwang mich, meine Ankunft nicht mit der Automatik eines Passanten ablaufen zu lassen, der nie ein Auto besessen hat. Gesenkten Hauptes stieg ich die Treppen des Bonner Lochs hinauf und ging das letzte Stück zu Fuß.

In mein Tagebuch schrieb ich: Zynismus ist ästhetisierte Auto-Aggression. Das Leuchtschild der Fahrschule Rettich tauchte mein Zimmer abwechselnd in rotes und blaues Licht. Unter mir der Bertha-von-Suttner-Platz. Eine Bahn hielt, Leute stiegen aus und ein, ein Mercedes mit getönten Scheiben ließ den Motor jaulen.

An der Ecke Konrad-Adenauer-Allee stand das Beton-Gerippe eines 60er Jahre Baus. Ganz oben prangte das Rooftop-Graffiti, das meine Mitbewohnerinnen vor ein paar Tagen gemalt hatten, breit und rot.

♥ CARO $ DOLLAR.

Eigentlich gab es ja keinen ernsten Grund, depressiv zu sein. Wenn man danach suchte, fanden sich überall Lichtblicke. Zum Beispiel das amüsante Verwarnungs-Schreiben der Hausverwaltung, in dem wir bezichtigt wurden, eine illegale Bar in unserer Wohnung zu betreiben.

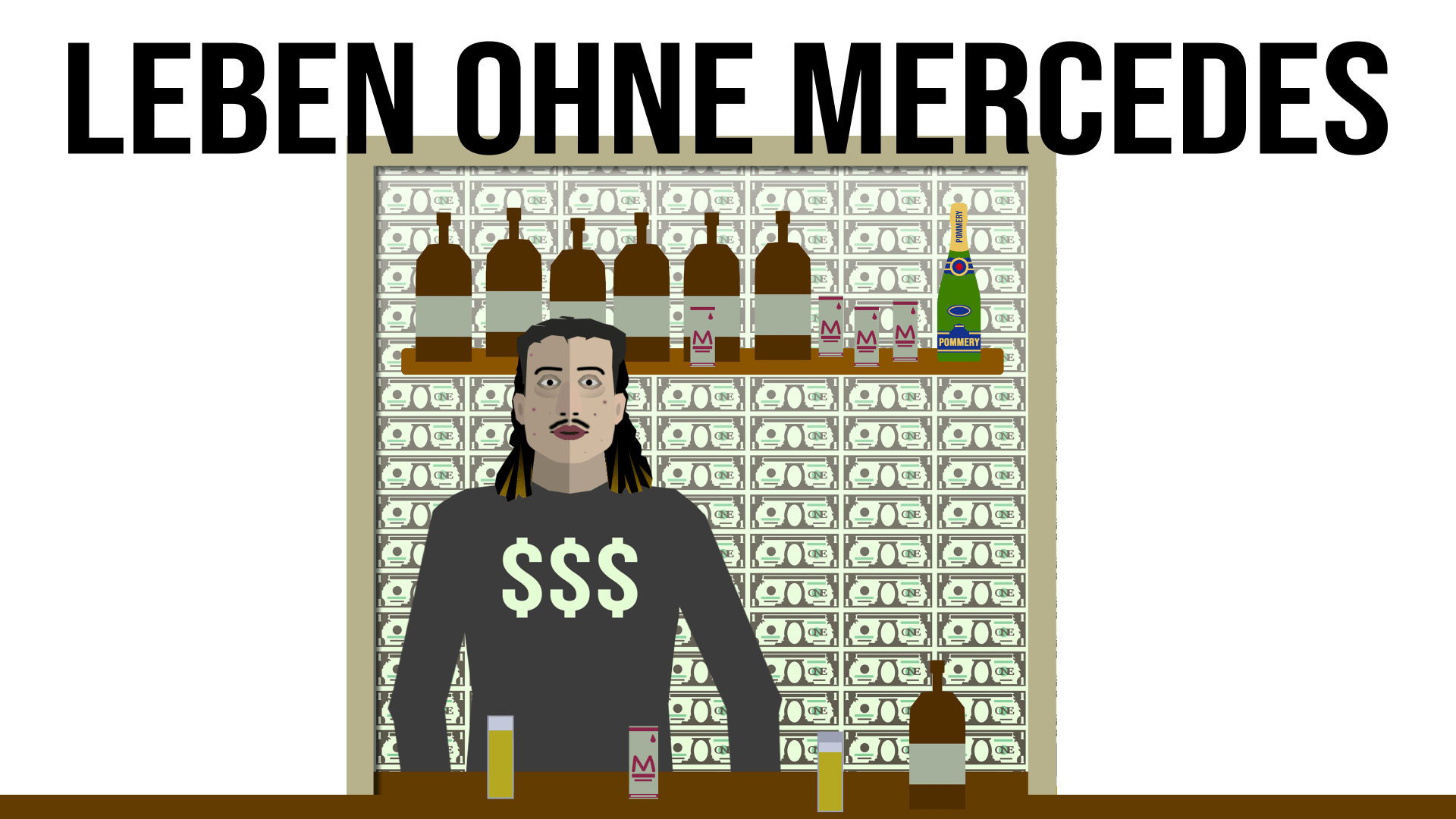

Jedenfalls betranken mein Mitbewohner und ich uns zum Abschluss des Tages am Tresen unserer illegalen Hauskneipe, der Dollarbar. Die Wände waren vollgekritzelt mit neokapitalistischer Propaganda, Werbung für den Energy-Drink „Mösensaft“, den ein ehemaliger Mitbewohner entwickelt hatte, und Liebesbotschaften an Sophia mit dem breiten Mund. Wir hörten die Kooks und träumten davon, eines Tages die Flasche Pommery zu leeren, die Caro von ihrer Tante geschenkt bekommen hatte. Doch das sparten wir für einen besonderen Moment auf. Heute blieben wir bei Sester Kölsch, der goldenen Mitte zwischen Mösensaft und Champagner.

Es ging weiter, bestimmt auch irgendwie voran. Eine E-Mail von Mario Hoffmeister kam natürlich nie. Meine Freundin stimmte dafür in die offene Beziehung ein, von der am Ende nur ich Gebrauch machte. Das war es also, das Leben ohne Mercedes: Nicht unbedingt eine Sternstunde der Menschheit. Aber ein guter Freund hatte als Barkeeper in der Mausefalle angefangen und das hieß, es gab manchmal Bier aufs Haus.