In meinen Pleitejahren gebe ich viel darauf, so understated wie möglich zu sein. Ich schreibe selbstmitleidige Romane auf einem acht Jahre alten, verschmierten Laptop, dessen Bildschirm schräg im Scharnier hängt, seit ein Freund darauf getreten ist. Als literarischer Underdog mache ich mich bei jeder Gelegenheit über die Apple-Vollausstattung meiner damaligen Freundin lustig.

„Wie du mein MacBook und mein iPhone disst, aber eigentlich selber gern eins hättest“, analysiert sie – Psychologin, die sie ist – zutreffend. Es ist Neid, der aus mir spricht.

Beziehungsfragen prokrastinierend sehe ich mir zwei Jahre lang freiwillig Technik-Werbung auf YouTube an. Ich fühle mich immun dagegen. Doch Marketing ist langsames Gift, das seine Wirkung erst im passenden Moment entfaltet: Meine Freundin und ich trennen uns. Und während andere sich als erstes die Haare schneiden lassen, gerate ich in einen Kaufrausch überteuerter Apple-Produkte.

Ich stelle mir vor, wie ich nachts in der Mojave-Wüste vor einem warm erleuchteten Zelt die letzten Seiten meines neuen Romans ins MacBook tippe. Im Sonnenuntergang an der kalifornischen Pazifik-Küste ein Buchcover auf meinem iPad designe. Beim Abschicken des Manuskripts in einem Coworking-Café in San Francisco Latte Macchiato über mein iPhone kippe und gelassen bleibe, weil es IP68 zertifiziert wasserdicht ist.

Ich kaufe einfach alles, was der Apple-Store zu bieten hat: MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch, AirPods, Apple Pencil und Magic Keyboard. Insgesamt gebe ich 4674,00 Euro aus. Von jetzt auf gleich bin ich der stereotype Apple-Boy.

Wider Erwarten stellt sich der Lifestyle, den ich mir davon erhoffe, tatsächlich ein. Plötzlich habe ich einen Blog, bin Content-Creator und jette durch die Welt: Mojave-Wüste, Malibu, San Francisco – I love it.

Automatisch erstellte Reiserückblicke leuchten mir in High-Dynamic-Range entgegen. Die Bilder beweisen, dass ich heute schöner und erfolgreicher bin denn je. Vielleicht klingt es unglaubwürdig, aber auf dem MacBook schreibe ich wirklich viel pointierter. An dieser Stelle möchte ich auch auf die fabelhaften Illustrationen verweisen, die ich unterwegs auf meinem iPad designe.

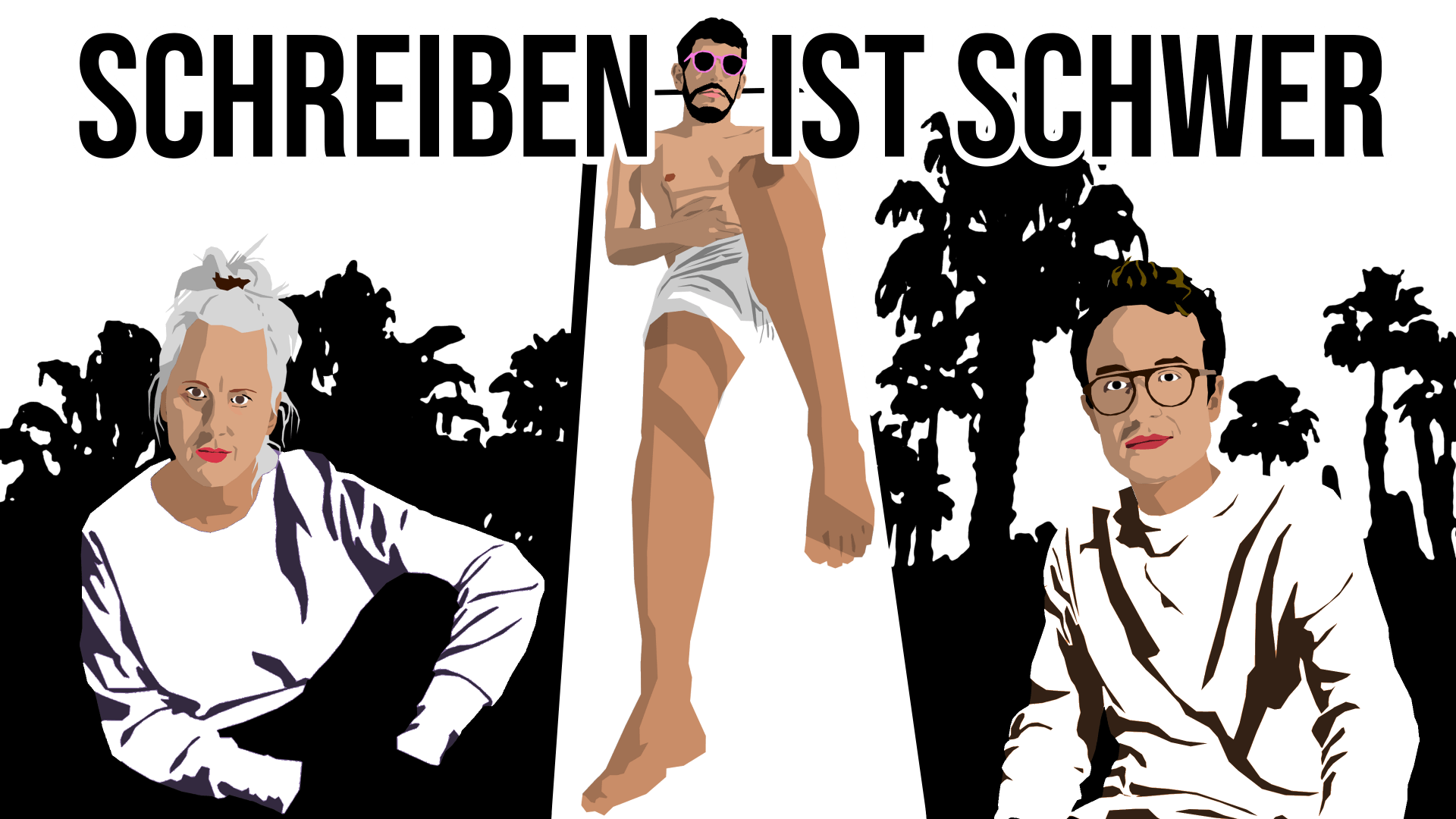

Diesen Text schreibe ich übrigens im Sonnenschein auf der Terrasse eines Ferienhauses auf Lanzarote. Ich bin hier im Coworking-Resort, zusammen mit der Schriftstellerin Natalie Harapat und dem Autoren Thomas Empl. Zwar verbindet uns eine private Freundschaft. In erster Linie verbringe ich jedoch nur deshalb Zeit mit Ihnen, weil sie mich auf ihrem sicheren Weg zu Ruhm und Glanz im Literaturbetrieb lancieren können. In meinem nach Networking-Potential sortierten iCloud-Telefonbuch stehen sie ganz oben.

Doch das Leben als Autor ist nicht nur rosig. Man ist dazu verdammt, missverstanden zu werden. Nine-to-Five-Crétins sind blind gegen die Herausforderungen des Berufs, stempeln uns als faule Eskapisten ab. Der einzige Einwand, den wir gelten ließen, wäre, dass wir zurzeit eigentlich in Lützerath sein sollten, statt einen Billigflieger zu nehmen, dessen Turbinen gefühlt RWE-Kohle verbrennen. Dem halte ich stolz unsere beachtlichen Gas-Einsparungen entgegen: Obwohl wir im T-Shirt bei 21 Grad gelegentlich frösteln, drehen wir die Heizung kein einziges Mal auf.

Dank ist kaum nötig. Schließlich sind wir nicht zum Vergnügen hier. Auch wenn es nach außen hin so wirkt, als läge Thomas nur in der Sonne und spiele Tetris, arbeitet er in Wahrheit an drei Kurzgeschichten gleichzeitig. Während ich Natalies aktuellen Aufenthaltsort in unserem – zugegeben großen – Apartment eher von Instagram erfahre, als dass ich ihr persönlich über den Weg laufe, schreibt sie an ihrem Roman über Klassismus.

Sogar meine eigene Mutter missversteht das, sieht nur das Selfie am Strand, nicht die dahinter stehende, kreative Lagebesprechung. „Soso… ‚arbeiten‘ auf Lanzarote…“, antwortet sie süffisant.

Dabei sind wir die einzigen, die hier schuften. Die Arbeitsmoral unserer Kritiker zum Beispiel lässt stark zu wünschen übrig. Als Thomas zwei Bauarbeitern in den frisch gegossenen Zement tritt, zucken sie nur mit den Schultern. Würden wir uns eine solche Gleichgültigkeit gegenüber unseren Texten erlauben, hätte man uns die brillant-scharfsichtigen Gesellschaftsromane längst zu erotischer Fanfiction zusammengestutzt.

Abgesehen davon will ich aber nicht übertrieben klagen. Denn auch wir gestehen uns ja irgendwann gegen 16:00 Uhr den wohlverdienten Feierabend zu, fahren runter zum Strand, gönnen uns mal ein Abendessen in einem etwas teureren Restaurant, schlendern über die Promenade und bewundern den Sonnenuntergang hinter Palmen.

Von hier aus kann man Fuerteventura sehen. Vor einigen Jahren war ich mit meiner Ex-Freundin dort. Doch der drohende Anflug von Sentimentalität wird schnell von einer Notification auf meinem iPhone 13 Pro unterbrochen. Wir sind Menschen der Gegenwart. Zeitgeist-Literaten. Natalie formuliert das deutlicher.

„Ich bin halt `ne arrogante Fotze“, sagt sie. Das gilt, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, für alle Autorinnen und Autoren.

Übrigens sind auch alle Schriftsteller Kapitalisten. Literatinnen müssen nämlich verfechten, dass Narrative Produkte sind, für die es sich lohnt, Geld auszugeben. Kaufen wir ein iPhone, bezahlen wir einen Großteil des Preises nicht für das Objekt, sondern für die Geschichte, die es uns erzählt. Wer dem widersprechen will, muss aufhören, Bücher zu schreiben.

Mein Marken-Fetischismus ist also Ausdruck einer tiefen philosophischen Erkenntnis über den Autoren-Beruf. Ich gehe sogar so weit, zu sagen: Mein Kauf von Apple-Produkten ist in Wahrheit ein antimaterialistischer Akt. Denn mir geht es nur um die Werbung – nur um die Story – nicht um das, was ich in der Realität bekomme. Während Materialisten, die gerade diesen Artikel lesen, statt ihren Job zu machen, bedeutungslose braune Zuckerbrühe in sich hineinschütten, öffnet ein Feingeist wie ich gerade einen im Sonnenlicht glänzenden, Tauwasser beperlten Coca-Cola-Traum von Freiheit und Inspiration. Natalie nimmt auch eine Dose.

Wir beide kommen gut voran. Nur Thomas ist unzufrieden mit seiner Arbeit. Aber der trinkt keine Cola und hat im Gegensatz zu uns bloß einen Windows-Laptop. Den disse ich übrigens nicht aus Neid, sondern weil er wirklich schlecht ist.