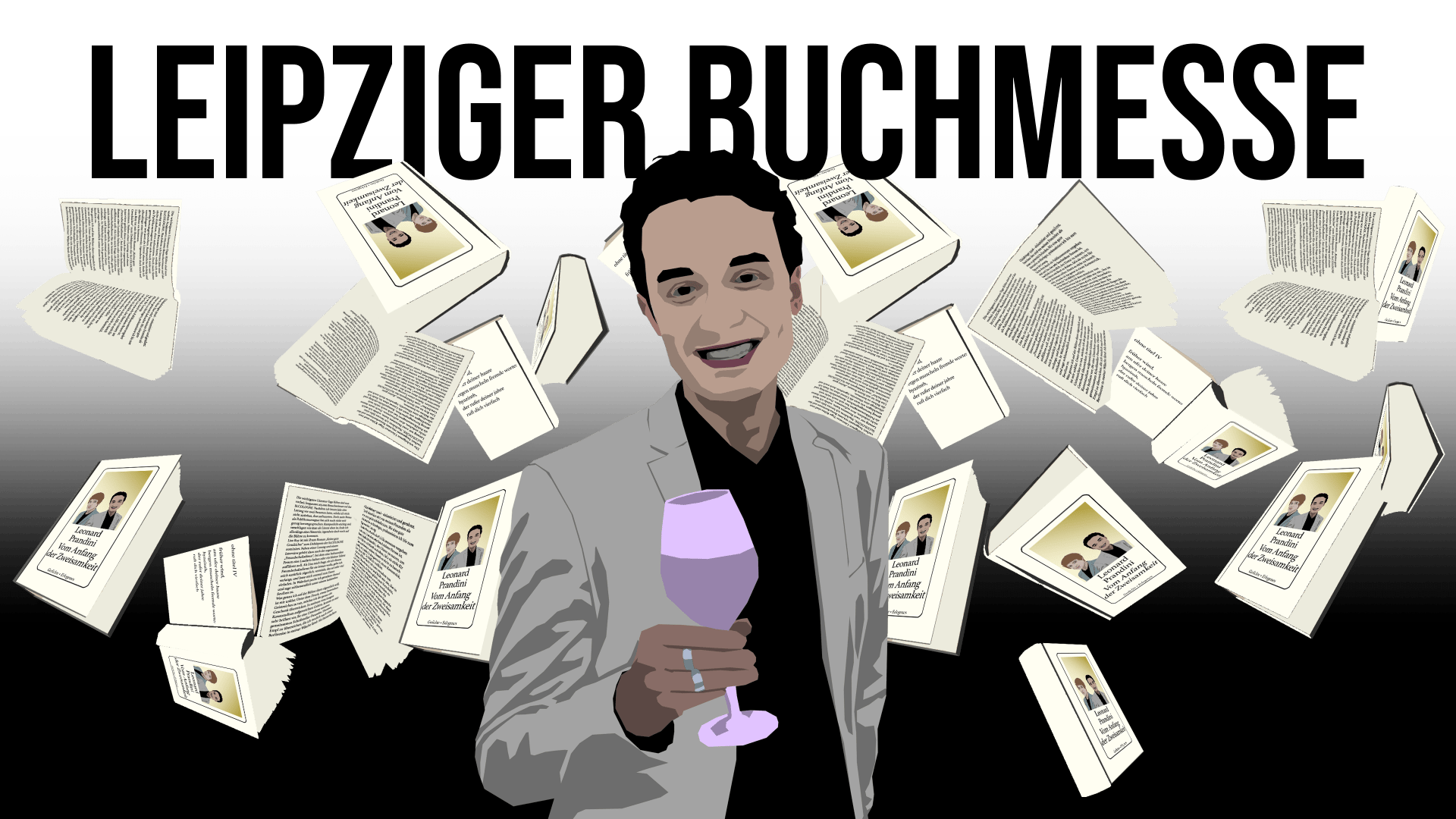

Stellt man sich als Schriftsteller vor, so zeigen sich Leute entweder bestürzt – „Aber davon kannst du doch nicht leben?!“ – oder sie glauben, man habe den schnöden Mammon überwunden und sei allabendlich bei Kerzenschein und Merlot mit der Conditio Humana befasst. Doch neben dem romantischen Teil des Jobs, der deutlich kleiner ist, als man sich zu Beginn ausmalt, ist Literatur eben ein Business. Man muss sich verkaufen, netzwerken, den Ton der Zeit treffen. Spätestens auf der Leipziger Buchmesse werden merlotbeseelte Träumer sich dieser Realität stellen müssen.

Schon auf der Hinfahrt im Zug stören Telefon-Lästereien von Literaturleuten mit Literaturleuten über Literaturleute, die irgendeinen Literatur-Preis nicht verdient haben, meinen unschuldigen Schlaf. Dabei stehen uns lange Nächte bevor: Mit der Hypertext-Crew bereisen wir die Stadt von Donnerstag bis Sonntag und sind vor allem an dem interessiert, was außerhalb der Messehallen geschieht: B-Promi-Skandale, Machtspiele und Vetternwirtschaft — eben das, was sich abends so abspielt, bei den vielen Dinners und Partys. Im Tages-Programm sind für mich nur Thomas Lesung beim Verlagsabend der parasitenpresse und Lisas Debütroman-Vorstellung in der Moritzbastei relevant.

Ich begreife mich zwar hauptsächlich als mitreisender Fanboy, doch bin vorbereitet, nebenbei ein paar Verlags-Deals einzutüten. Alles, was es dazu braucht, habe ich im Gepäck: Freundinnen in der Branche und – viel wichtiger noch – Feinde.

Als Kultur-Parvenü braucht man nämlich unbedingt einen verhassten Widersacher, an dem man sich hochziehen kann. Für mich ist das Benedict Wells. Meine Ex-Freundin, meine Mutter, eigentlich alle Frauen in meinem Umfeld finden, er schreibe so toll, behandle genau meine Themen, würde mir bestimmt gefallen. Sie sprachen es nie aus, doch ließen es mich immer spüren: Dass seine Romane die Besseren sind.

Drei Mal hat man mir Vom Ende der Einsamkeit geschenkt, mehrfach Becks letzter Sommer und Stiller. Anfangs entsorgte ich die Romane in öffentlichen Schränken. Mittlerweile verstecke ich die Bücher, um sie nicht weiter zu verbreiten, nur noch in einem Kabuff in der Küche. Dort bewahre ich sie für den Fall weiterer Heizkostensteigerungen. Meiner Mutter, die mir jedes Jahr Weihnachten Nachschub schenkt, muss ich trotzdem irgendwann explizites Wells-Verbot aussprechen: So eine Geldverschwendung, Kohle brennt billiger.

„Hast du denn überhaupt mal ein Buch von ihm gelesen?“

„Nein.“

„Wie fies du bist! Er ist doch ein junger Schriftsteller wie du. Willst du, dass jemand deine Bücher so behandelt?“

Dagegen hätte ich wirklich nichts einzuwenden. Schließlich würde es bedeuten, dass ich Bücher hätte.

„Ich versteh das nicht. Die Romane sind super!“

„Das macht es ja nicht besser…“

Tief im Herzen bin ich jedoch auch dankbar. Schlussendlich ist es ja Wells, der mir die Kraft gibt, im literarischen Überlebenskampf noch eine Faust hochzustrecken, nachdem der Verlag, der mein erstes Buch rausbrachte, kurz darauf pleite gegangen ist.

Thomas und ich machen uns kurz in unserem kuriosen AirBnB frisch, in welchem die Betten mit Kinder-Motivwäsche bezogen sind und auf der Toilette – unter dem Bild eines Drag-Queen-Hitlers, der Analverkehr mit einem Panzer hat – ein Buch ausliegt mit dem Titel „Wie vergewaltige ich einen Mann?“. Nach Thomas Lesung ziehen wir weiter zur Tropen-Party, die uns von Insidern als das Szene-Event schlechthin heißgeredet wird. Leider habe ich meine Networking-Hausaufgaben zu schlecht gemacht und erkenne von der anwesenden Prominenz fast niemanden. Freundlicherweise soufflieren die anderen mir das Who’s Who der Messe: Da sei Max Czollek, drüben Anja Kampmann, hier Friedemann Karig, dort Ijoma Mangold.

„Ist Benedict Wells hier?“, frage ich eine Frau. Verlegerin des Tropen-Verlags wie sich herausstellt. Nicht, dass sie wisse.

„Was willst du denn von ihm?“

„Ich muss was Persönliches klären“, sage ich und etabliere auf ihre Nachfrage hin das Gerücht, er habe eine Affäre mit meiner Freundin: „Kannst du mir vielleicht seine Handynummer geben?“

„Die hab’ ich leider nicht“, sagt sie lachend, „Der ist ja bei Diogenes. Aber ich glaube, du bist schon auf der richtigen Fährte.“

Was genau sie meint, weiß ich nicht, aber ich glaube ihr einfach mal. Die Party ist auch wirklich schön. Bunte Lampions, eine Anstehschlange an der Bar, ziemlich tanzbare Musik und angeregte Gespräche.

Neben Lästereien über Literaturleute, die Literatur-Preise nicht verdient haben, hat man beim Ausgehen mit Autorinnen allerdings dauernd Diskussionen über Stilfragen. Thomas kritisierte zum Beispiel neulich meinen Gebrauch des Wortes „Anstehschlange“. Sei das nicht überflüssig? Der Kontext kläre doch, wann mit dem Wort „Schlange“ eine Menschenansammlung und wann das Tier gemeint sei. Ich bin anderer Meinung. Hätte ich hier zum Beispiel bloß geschrieben „Eine Schlange an der Bar“, hätte man annehmen müssen, Benedict Wells stehe am Tresen. Doch der Understate-Adel ist sich natürlich zu fein, sich hier blicken zu lassen. Was habe ich auch erwartet? Ein Typ, der den Verlagsvertrag schon mit seiner Geburt in das größte Literaten-Geschlecht Deutschlands sicher hatte, muss sich mit dem Schreiberpöbel nicht mehr gemein machen.

Wells Familiengeschichte ist übrigens wirklich hochinteressant: Die Nachfahren des leidenschaftlichen Hitler-Anhängers Baldur von Schierach – Reichsjugendführer im NS-Staat, Gauleiter von Wien und verurteilter Verbrecher gegen die Menschlichkeit – wurden allesamt erfolgreiche Autoren. Benedicts Vater? Schriftsteller. Seine Schwester Ariadne? Schriftstellerin. Seine Cousins Norris und Ferdinand von Schierach? Schriftsteller. Nur sein Onkel fällt aus der Reihe: Der war dafür passenderweise Druckereikaufmann.

Eine Verschwörung – eindeutig! Das Adelsgeschlecht Schierach könnte eine Leipziger Buchmesse allein für sich veranstalten. Natürlich! Der ganze Literaturbetrieb wird im Hintergrund von einer einzigen Familie kontrolliert. Wells ist der lebende Beweis, dass manche ihre Clan-Zugehörigkeit verschleiern, um unbemerkt infiltrieren zu können. Was, wenn hier am Ende alle außer Lisa Roy nur Schierach-Agenten sind? Friedemann Karig zum Beispiel macht einen ziemlich verdächtigen Eindruck auf mich.

Je später der Abend, desto größer die Gewissheit, dass ich berufen bin, die Sache aufzuklären. Um mich zu legitimieren, speichere ich einen Fake-Kontakt „Benedict Wells“ auf meinem Handy und gehe damit hausieren: Ob jemand seine aktuelle Nummer habe? Meine sei anscheinend veraltet.

Die meisten behaupten, den Namen Wells nie gehört zu haben. Es ist so enttäuschend wie erwartbar. Wie sie hier – ach so erhaben über den schnöden Mammon – mit Merlot im Glas rumstehen, beweist, dass sie entweder auf der Gehaltsliste der Schierachs stehen oder selbst welche sind. Jeder weiß, dass man von Büchern allein nicht leben kann.

„Pass auf“, sagt ein Mann, „Ich kann dir helfen, Wells aus dem Weg zu schaffen.“

„Ne, mal ohne Scheiß… Hast du jetzt seine Nummer oder nicht?“

„Klar… Ich bin Baldur von Schierach, Gauleiter von Wien. Wenn er deine Freundin angemacht hat, muss er zahlen. Hier, das ist Franky“, sagt er und lädt mich per Handgeste ein, Platz im Separee zu nehmen, „Du solltest dich mal mit ihm unterhalten.“

Franky, ein verlebter Mann im Anzug – dicker Siegelring und große Uhr – wirkt ernsthaft bedrohlich.

„Bist du Schriftsteller?“, frage ich vorsichtig.

Nein, sagt Franky, sie seien eingeladen, weil gerade ein Buch über sie erschienen sei: Der Pate von Neuruppin.

„Platz 8 auf der Spiegel-Bestseller-Liste… Sag mal: Ist das gut? Bist du auch so ein Schreiber? Die meinen hier alle, das wäre so eine Art Ritterschlag.“

„Keine Ahnung, wahrscheinlich ja.“

„Ja, weiß ich auch nicht, anscheinend ist das gut.“

Franky war Mitglied der XY-Bande, organisierte Kriminalität. Insgesamt verbrachte er 21 Jahre seines Lebens in Haft. Kurz hoffe ich, an einen waschechten Hitman vermittelt worden zu sein. Doch Franky ist ein grundsolider Gangster mit moralischem Kompass. Er war nur zuständig für den Transport von Kokain und Waffen. Nebenbei noch ein bisschen illegales Glücksspiel und Zuhälterei.

„Aber keine Zwangsprostitution!“, betont er, „Die Mädchen waren alle freiwillig da. Und auch keine Gewalt!“

Nach einer Pause fügt er hinzu: „Klar, Gewalt schon, so ist ja das Geschäft, aber ich mein… nur die übliche Gewalt, verstehst du?“

Besonders zufrieden ist Franky nicht mit dem Buch, das man über sein Leben geschrieben hat. Zum Teil seien das einfach Übertreibungen. Da stehe zum Beispiel, er habe gesagt, ohne ihn hätte Berlin auf dem Trockenen gesessen. So etwas würde er nie behaupten. Er habe ja pro Fahrt nur so ein, zwei Kilogramm Kokain reingebracht. Das werde an der Panke an einem Vormittag aus dem Kofferraum verkauft.

„Sowas ist peinlich für mich. Verstehst du?“, sagt der bescheidene Gangster, „Die aus Berlin hören sowas, was ich nie gesagt habe, und denken sich dann: Der alte Franky ist größenwahnsinnig geworden!“

„Und?“, fragt der Mann, der sich konsequent als Baldur von Schierach ausgibt, „Kann Franky dir helfen?“

„Ach hier bist du!“, platzt Lena dazwischen, eine Freundin aus Berlin, „Wir dachten schon, du wärst gegangen!“

Bevor ich ernsthaft in Versuchung komme, mich in der Causa Wells von Franky vertreten zu lassen, vertrete ich mir lieber nochmal die Beine. Es ist nicht mein moralischer Kompass – nur Stolz, der mich abhält, Wells ein paar Gangster auf den Hals zu hetzen.

Am nächsten Tag laufen wir einmal kurz über die Messe, hören uns dann Lisas Lesung und noch ein paar andere an, bevor wir die Party der unabhängigen Verlage besuchen. Das Personal ist ungefähr dasselbe: Max Czollek, Friedemann Karig, Franky und sein Kumpel, der sich weiterhin als Baldur von Schierach ausgibt. Ob ich Wells getroffen habe? Ne, immer noch nicht. Dafür habe ich inzwischen aufgeschnappt, er habe sich zurückgezogen, um noch einmal irgendwas zu studieren. Ich erweitere das Gerücht um ein paar pikante Affären und trage es an andere weiter.

An unserem letzten Abend, auf der Party des Deutschen Literatur-Instituts Leipzig, fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Wells war mir in allem einen Schritt voraus. Drei Tage auf der Buchmesse! Ich habe mich mit Verlegerinnen, Agenten und Autoren unterhalten. Das, wovon man träumt, das, was es karrieretechnisch braucht! Doch ich verschenkte die Gelegenheiten, meinen Roman zu verkaufen, allesamt an Benedict Wells. Besser gesagt: Wells hat sie mir geraubt. Es war ja sein Plan: Damit ich ihm nicht gefährlich werden kann, hat er mich bewusst dahingehend manipuliert, meine Chancen zu vergeuden.

Im Bad klatsche ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Die Studierenden vom DLL netzwerken sogar noch um 01:00 Uhr nachts auf der Toilette, drängen sich zu dritt in eine Kabine, um Visitenkarten auszutauschen.

„Gib mal deine Karte“

„Hier nimm.“

Während ich auf dem Trockenen sitze, ist die Konkurrenz noch hellwach. Was habe ich nur angerichtet?

Zur Überwindung des toten Punkts, spielen Lena und ich eine Runde „Wenn ich du wäre“. Ich schicke sie zu dem vorgeblichen Baldur von Schirach. Sie soll behaupten, eine Affäre mit Wells zu haben. Man dürfe ihrem eifersüchtigen Exfreund unter keinen Umständen Benedicts Telefonnummer geben.

„Ey, dieser Benedict Wells verfolgt mich jetzt sei drei Tagen“, beschwert sich der Typ nachher bei mir, „Das ist ja nicht mehr normal!“

„Da weißt du mal, wie sich das anfühlt!“

„Ja… Mieser Typ“, sagt er und schüttelt den Kopf.

„Wenn ich du wäre“, revanchiert sich Lena bei mir, „würde ich jetzt zu dieser Frau mit den Ohrringen gehen, mich als Lyriker ausgeben und ihr ein Gedicht vortragen.“

Ich kenne die Frau nicht, doch Lena scheint zu wissen, zu wem sie mich schickt. Es ist meine letzte Chance, von Wells loszukommen und neue Kontakte zu knüpfen. So blamabel ich mich auch aufführe – die Lyrikerin Ulrike Feibig bleibt gelassen. Nach so einem langen Tag, sagt sie, habe sie aber nicht mehr in sich, Gedichte zu bewerten. Kein Problem: Damit sie das Meisterwerk an allen Tagen bewundern kann, schreibe ich es zusammen mit meiner Telefonnummer auf den Honorarvertrag ihrer heutigen Lesung und unterzeichne mit „Leonard Prandini, Schriftsteller“. Diesen bald verbotenen Geheimtrick, den Literatur-Agentinnen hassen, habe ich von Ulrich Peltzer, meinem Professor an der KHM: Um einen Verlag zu finden, sollte man das unangefragt eingereichte Manuskript unbedingt schon mit einem selbstgestalteten Cover-Entwurf versehen und eben die Unterschrift um den Berufstitel „Schriftsteller“ erweitern. Das imponiert.

Auf den letzten Metern also doch noch ein Networking-Erfolg. Ulrike Feibig wird mich sicher weiterempfehlen: Ich gestalte schon mal das Cover für meinen kommenden Gedichtband.

Wie zärtlich ist Hass? In 365 Gedichten an Benedict Wells begibt Prandini sich auf eine lyrische Selbsterfahrungs-Reise in die Abgründe des Egos. Im Schwingungsfeld zwischen Projektion, Ikonoklasmus und Rückbesinnung auf christliche Werte, befragt sich der Jungautor auf 500 Seiten zu seiner eigenen Poetologie. Das Ergebnis: Ein irisierendes Wellenspiel der Worte.

ohne titel IV

früher wind,

am ufer deiner haare

bergen muscheln fremde worte,

hyazinth,

der rufer deiner jahre

ruft dich vierfach

–

benedict von schierach